登上《SAGE Journals》!这款气动软肘外骨骼,让肌肉负担直降22%!

在工业与制造业现场,工人的双手是最基础也是最宝贵的工具。然而,长期从事物料搬运、重复性装配或高强度手工作业的人群,常常因不良姿势、持续负荷和重复动作,面临肌肉疲劳、劳损甚至神经受压等职业健康风险。这类因工作引发的肌肉骨骼疾病,在医学上被归类为“工作相关肌肉骨骼疾病”(简称WMSD),已成为许多体力劳动密集型行业的一大隐忧。

此前,宝马、福特、丰田等企业已尝试引入刚性外骨骼缓解这一困境,但刚性结构虽然支撑力强,却牺牲了舒适性与灵活性;软性外骨骼虽穿戴舒适,却在耐用性与输出力上有所不足。此外,主动式外骨骼由于成本高、操控复杂、用户体验不佳等问题,尚未实现大规模应用。特别是在肘部负荷较高的作业场景中,轻便、高效、可便携的辅助设备依然稀缺。

▍融合人体关节力学与一体式气动结构,提出气动软肘外骨骼

面对这一现实挑战,来自美国德克萨斯大学阿灵顿分校的一支研究团队,近日开发出一款名为“气动软肘外骨骼”(PASE)的可穿戴机器人设备。PASE专为重复举重、流水线作业及持续手臂支撑等场景设计,致力于在提供有效辅助的同时,兼顾穿戴舒适性与机械性能。

图片

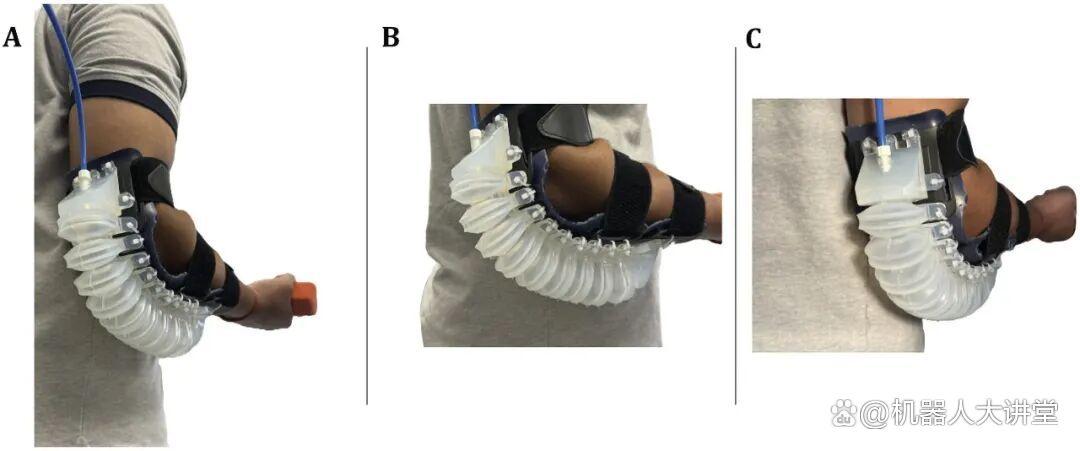

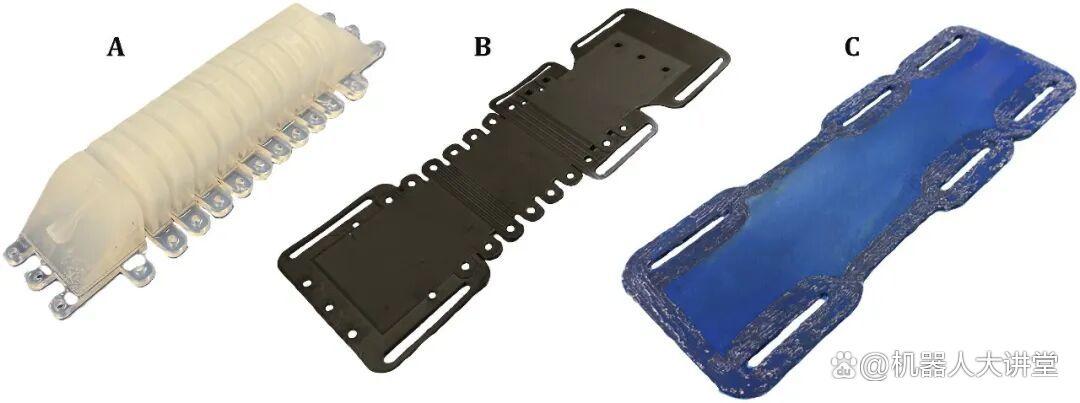

图片充气软肘外骨骼的多角度视图

不同于传统外骨骼在“力量”与“舒适”之间的艰难取舍,PASE的核心创新在于将人体关节力学与一体式气动结构深度融合。研究团队深知,外骨骼的辅助效果不仅取决于力量输出,更要贴合人体自然运动规律,才能在提供支撑的同时不束缚动作。因此,他们在设计时以肘部生物力学为核心,将气动执行器与肘部自然运动轨迹深度融合,最大限度减少平面外旋转力,既简化了系统复杂度,也提升了辅助的精准度,降低了关节应变风险。

图片

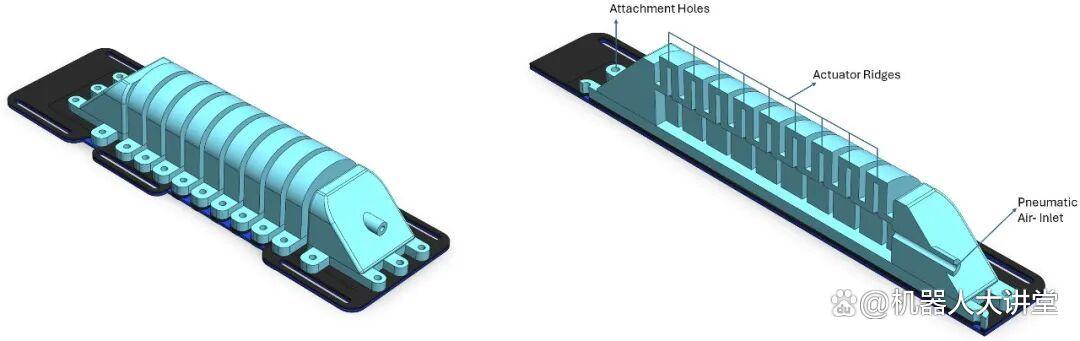

图片PASE的等距视图和横截面视图

前不久,该研究成果的相关论文已以“Design, development, and evaluation of a pneumatically actuated soft wearable robotic elbow exoskeleton for reducing muscle activity and perceived workload”为题在《SAGE Journals》上进行发表。

图片

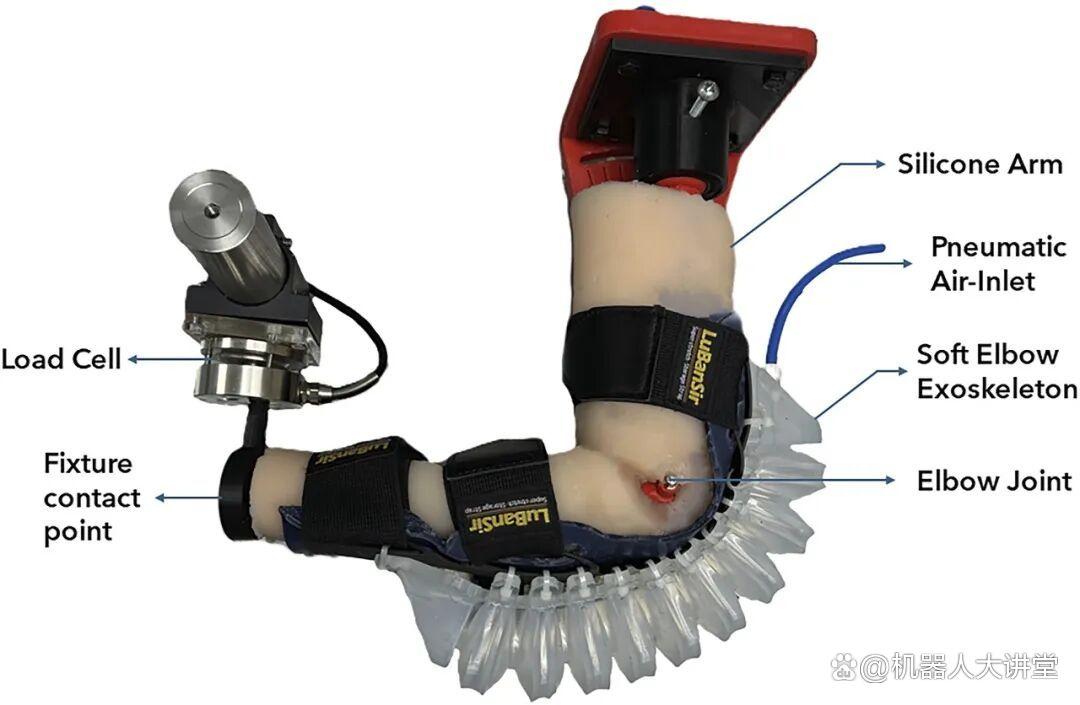

图片在材料选择上,PASE兼顾了性能与体验。执行器采用道康宁XIAMETER®RTV-4234-T4硅胶,这种材料兼具耐用性与灵活性,能在充气膨胀时保持稳定的力学性能,同时避免对皮肤造成摩擦损伤;支撑执行器的底板则使用Onyx微碳纤维填充尼龙,通过3D打印技术制造,既轻量化又具备足够强度,有效解决了外骨骼佩戴时易错位的问题;与人体接触的部分,研究团队设计了一层1.5毫米厚的氯丁橡胶接触层,内部是柔软的海绵状超细纤维芯,外层则是紧密编织的光滑织物,不仅提升了耐磨性,还能让用户在长时间佩戴后仍保持舒适,彻底告别传统刚性外骨骼“笨重硌身”的困扰。

图片

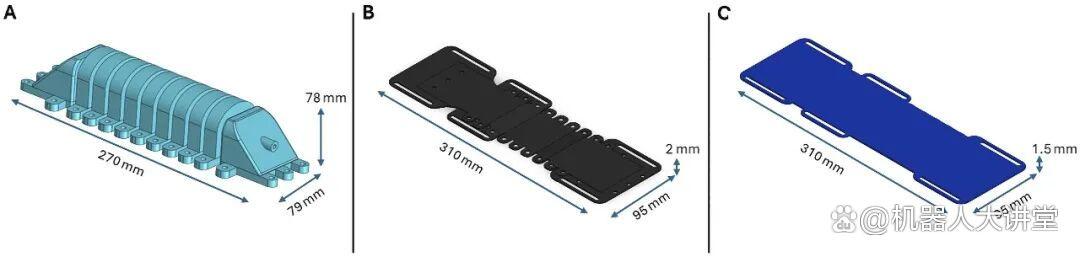

图片(A) 执行器的等距视图;(B) 底板的等距视图;(C) 氯丁橡胶层的等距视图

而PASE的制造工艺也经过了精心打磨。硅胶执行器的生产分两步进行,先成型脊状结构,再打造底座,最终形成一个可均匀膨胀的空腔,确保充气时能稳定输出力量;Onyx底板通过3D打印实现精准塑形,氯丁橡胶织物则按底板尺寸精确裁剪、对齐孔位,最后将三者缝合组装,形成完整的执行器组件。为了进一步优化性能,研究团队还运用有限元分析(FEA),模拟执行器在不同工作场景下的受力与运动状态,提前发现并解决潜在设计缺陷,让设备的力传递效率与运动支撑效果达到最佳。

图片

图片PASE 组件配置:(A)硅胶致动器;(B)Onyx 基板;(C)氯丁橡胶织物接触层

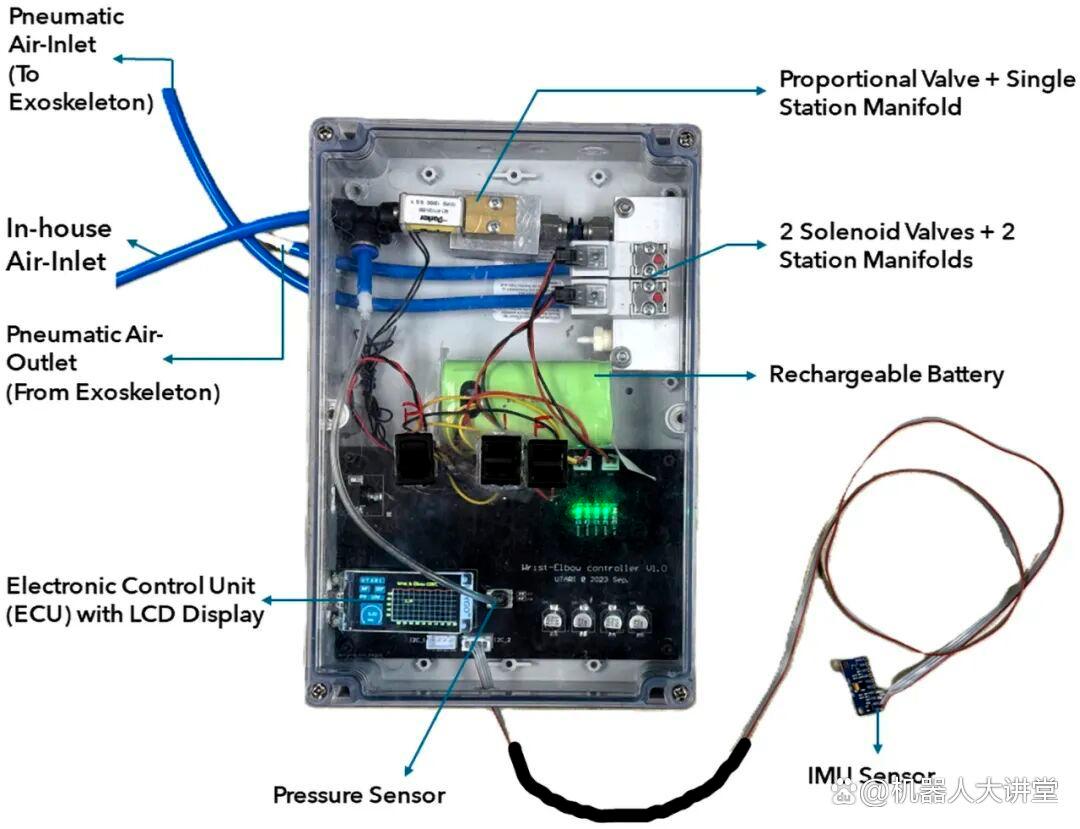

要让外骨骼稳定工作,精准的控制系统必不可少。PASE配备了一个专门的气动控制箱,内部集成了两个电磁阀、双工位歧管与单工位比例阀,前者负责引导气流方向,后者则能精确调节压力,确保输出力量符合任务需求。控制箱内的压力传感器会实时监测气压变化,微处理器则根据传感器数据实时调整,形成闭环控制。系统初始使用50PSI的内部压缩空气,先调节至25PSI,再根据反馈进一步降至18PSI的工作压力,一旦达到预设值便自动停止充气,既保证了辅助力度,又避免了压力过高带来的安全隐患。在测试阶段,为了专注评估机械辅助效果,研究团队还特意将控制系统与用户隔离,采用人工充气方式,暂时忽略了设备自身重量对实验结果的影响。

图片

图片PASE 的气动控制系统

▍机械性能与人体应用双维度测试,验证PASE应用有效性

一款外骨骼的好坏,最终需要通过实验数据来验证。研究团队从机械性能与人体应用双维度为PASE设计测试方案,以科学数据验证其核心优势。

机械测试聚焦扭矩输出与充气速度两大核心指标。

扭矩直接决定辅助能力,团队在30°、60°、90°肘部角度及15、18、21 PSI压力等级下测试,结果显示扭矩随压力升高显著增加,21 PSI、30°时最大扭矩达4.39 Nm,且角度越小扭矩越高的特性,完美匹配提重物等场景的人体需求。线性回归分析则表明,角度、压力及交互作用可解释95.7%的扭矩方差,证实PASE能通过参数调整适配不同强度任务。

图片

图片扭矩评估实验装置

充气速度关乎响应效率,25 PSI高速模式下,PASE从0°充气至90°仅需0.22秒,低速模式也可5秒内完成,确保动态场景及时支撑。

机械性能达标后,团队开展人体测试,招募了19名18-45岁受试者(男14名、女5名,涵盖多族裔与运动水平),均无肌肉骨骼疾病及过敏史。测试采用“支撑开启/关闭”对比模式,通过表面肌电图(EMG)结合扭矩、充气数据评估效果,每项任务70秒含5组动作,舍弃首次数据确保客观性。

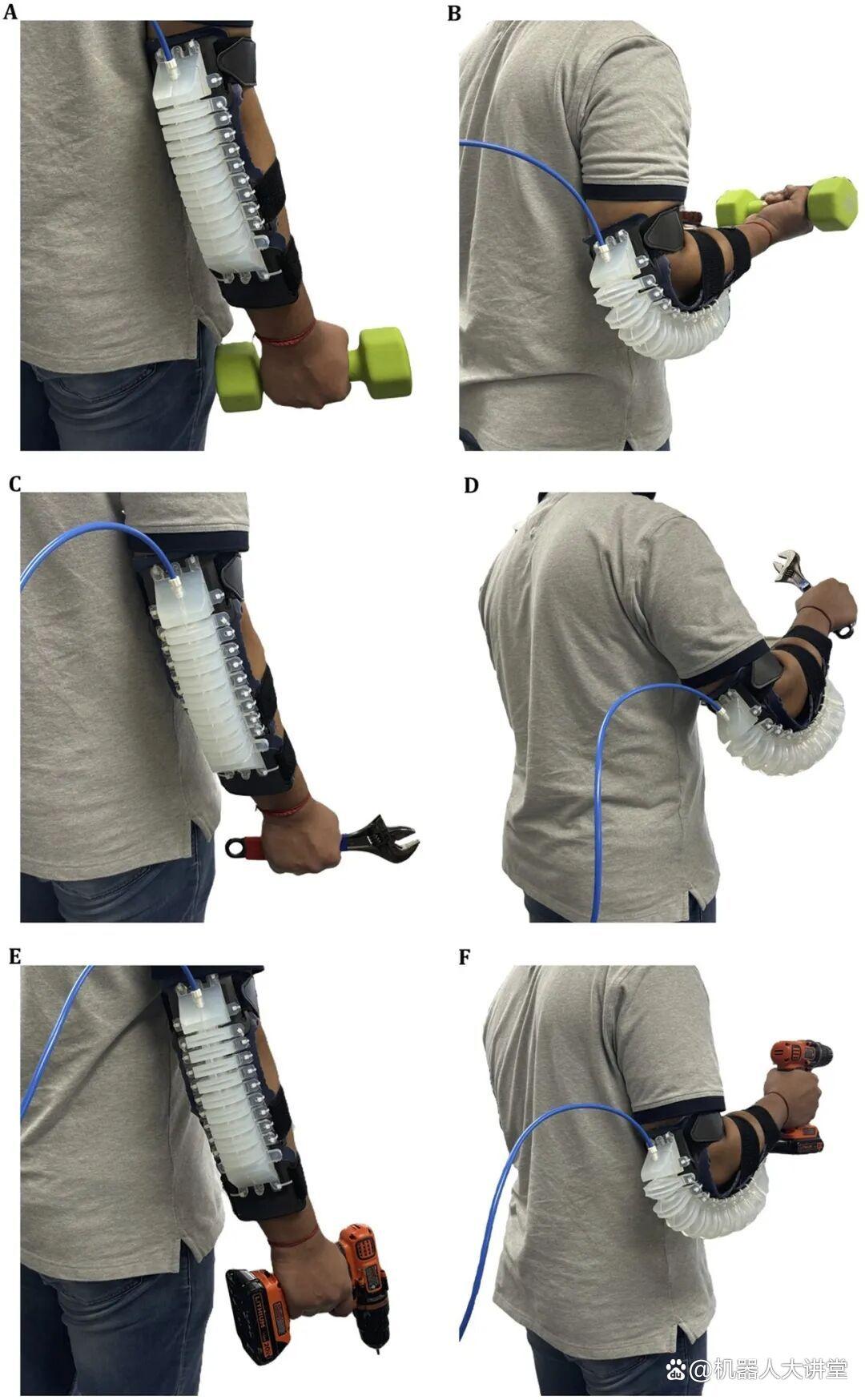

测试设计了静态举重(3.6公斤举至胸部并保持,激活肱二头肌、肱三头肌)、动态组装(1.2公斤手动工具组装,考察前臂与肩部肌肉)、振动动态组装(1.2公斤电动工具,评估抗振动拉伤能力)三项工业场景核心任务。肌电图通过BIOPACMP36系统采集,电极放置遵循SENIAM指南,1000Hz采样后经MATLAB降噪处理,提取关键数据计算振幅差异。

图片

图片研究中评估的任务示意图:任务1 - 举重(A:举重前,B:举重后);任务 2 - 使用基本工具进行组装(C:举重前,D:举重后);任务 3 - 使用电动工具进行组装(E:举重前,F:举重后)

测试结果证实PASE辅助效果显著:静态举重中,肱二头肌、肱三头肌激活度分别降低22.36%、18.19%;手动组装降低14.41%、11.37%;振动组装降低10.21%、5.22%,静态场景效果最优。补充测试显示,18-26岁男性受试者举3-10磅重物时,肌肉激活度均有降低,虽随重量增加降幅波动,但减负效果稳定。

主观体验评估采用NASA-TLX与用户感知调查。NASA-TLX显示,三项任务中“支撑开启”状态的心理、生理等六维度负荷得分均显著低于关闭状态,差异达8.86-9.61分且具统计学意义。用户感知调查中,实用性、易用性、舒适度得分均处于较高水平,任务2实用性得分达5.89±0.24,仅舒适度略低,受试者建议优化贴合度与重量。

以上实验测试结果综合表明,PASE在机械性能上扭矩适配性强、响应迅速,人体测试中无论静态动态场景均能有效减负,且主观体验良好,可为工业场景应用提供可靠支撑。

参考文章:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20556683251347517

暂无评论,快来抢沙发吧!